关注一下,更多精彩等着你!

为什么不直接用不良率,而用Cp Cpk来衡量过程能力?

前情提要

前面我们说明了100%全检不能取代SPC;强调过程控制要“built to nominal”,那么我们该如何评价测量值与目标的偏离带来的影响呢?

问

为什么不直接用不良率,而用Cp Cpk来衡量过程能力?

答

Cp Cpk是基于田口品质损失函数的原理提出来的

日本的质量管理专家田口玄一认为,质量应该用产品在整个生命周期中给整个社会所带来的损失来衡量。

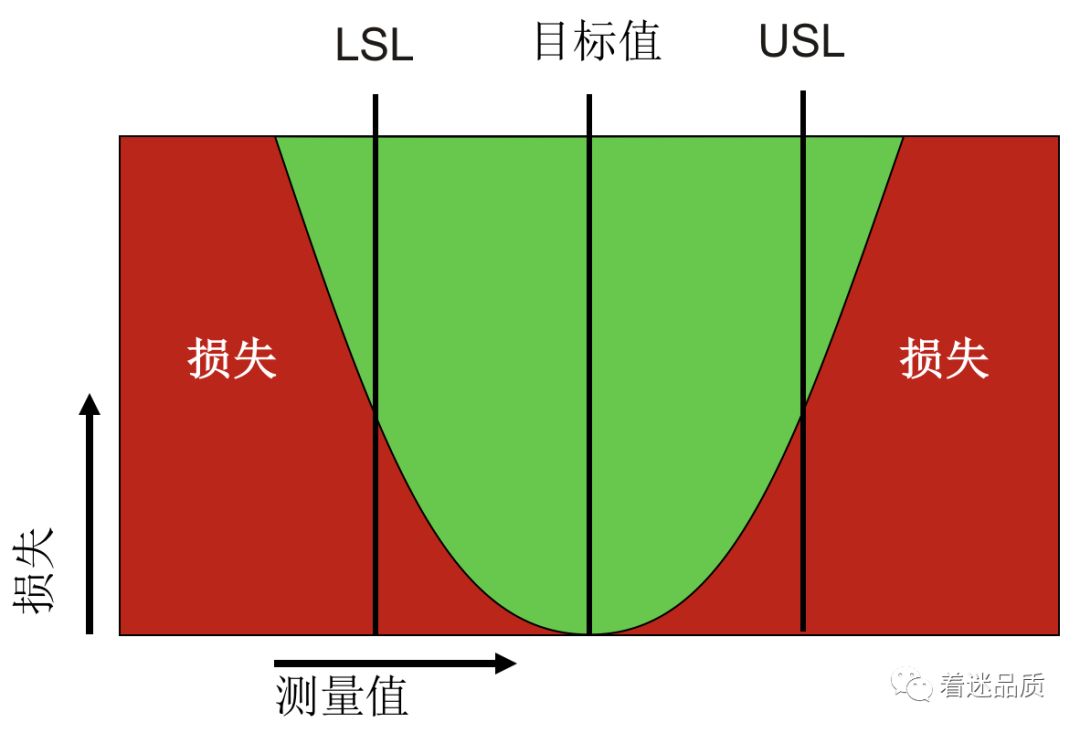

例如,对于目标特性而言,当偏离目标时,可能导致后续无法安装,影响客户满意度,导致最终产品的早期失效等,这些问题所造成的总的成本,即因为质量问题带来的整个社会的损失,而当特性值落在目标上,整个损失是最小的,偏离目标值越远,则带给整个社会的损失越大(如下图所示)。

田口玄一为了解释"整个社会的损失"的概念,举了一个例子,日本农夫在冷天用乙烯树脂塑布保护农作物,以避酷寒。日本的工业标准订有该种塑料布的界限。有一家制造商将波动缩小,并将分配的中心点定规定下限那一端,结果制造出的产品虽然非常均匀,但却只是勉强正好落在公差界限之内,制造商以此法降低成本。

• 结果造成三种损失

-塑料布因经不起风吹而破损。

-农民因农作物受伤而遭受损失。

-由于产品供给减少,导致价格上涨

田口玄一认为制造商的这种做法“比小偷还坏”,因为整个社会承受的成本比制造成本还高 。

每一次测量得到的特征值与目标之间的差异,通常称为偏差,当测量值非常多时,对一系列的偏差的描述,称为变差,变差是一个集合术语。这是统计过程控制中最重要的4个概念之一,减少变差是质量管理活动中重要的主题。

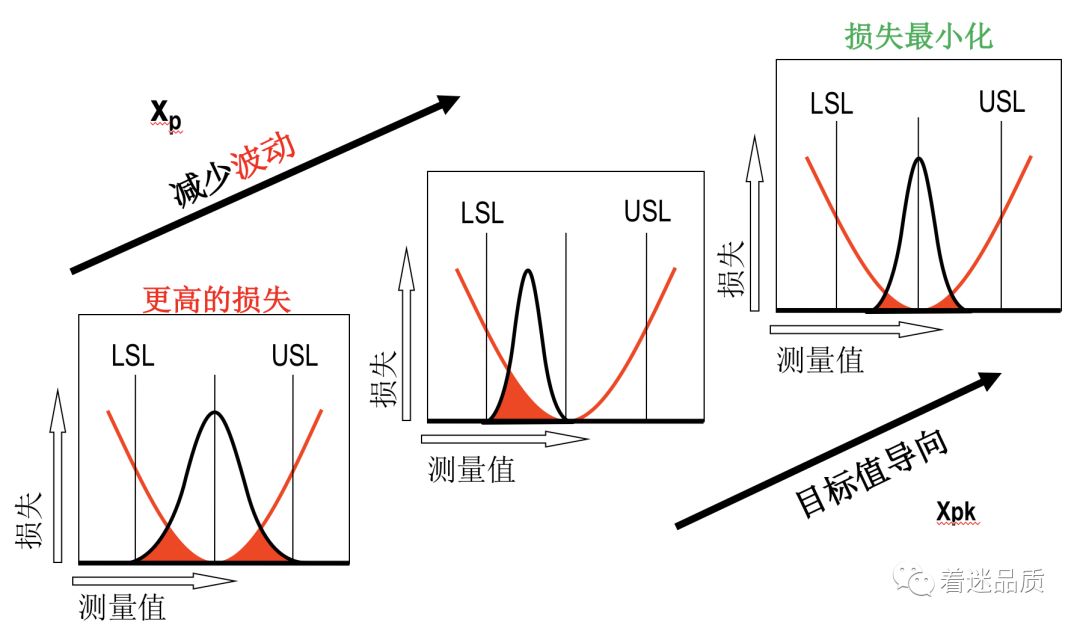

从事统计工作的人员,开发一些工具,用来描述测量值的分布规律,通常要减少变差,涉及到减少特征值的波动,同时要让特征值分布的中心尽可能靠近目标。

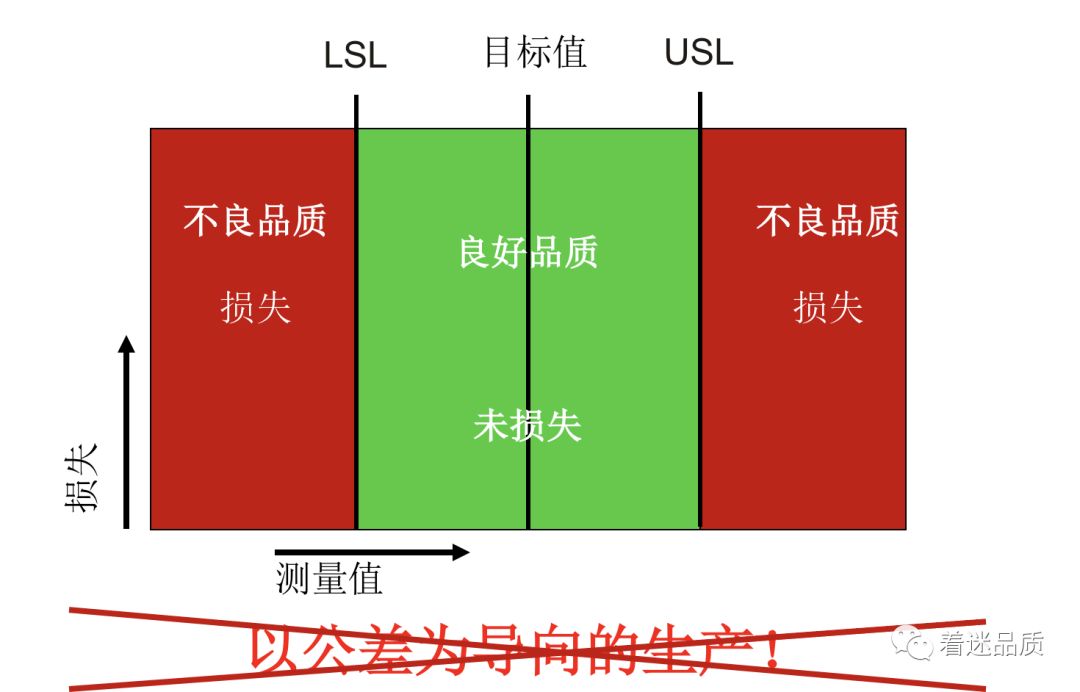

基于田口的品质损失函数,用简单的超过公差才算是不合格,落在公差范围内为合格,用公差为导向的生产和用不合格率去描述过程能力是不合适的。

如何去强调我们需要尽可能的将产品特征生产到目标值呢?强调所生产产品的波动小,并且生产的产品靠近目标值呢?

基于田口的品质损失函数,提出了经典的设备,过程能力/性能的指数。 Xp用来衡量实际制造过程的波动是否足够小,而Xpk会考虑过程波动并同时看是否与目标对齐。

小伙伴们,以后我们对于需要进行能力研究的特性,应该以目标为导向评价和控制过程,相信你也一定已经明白了经典的能力指数背后的原理了吧。

到此,我们的目标清晰了,我们希望零件尽可能靠近目标值,并且有了如何评价过程实际与目标值靠近的程度?下一篇文章我们带大家一起去寻找导致产品特征值变差的原因,